未分類

「問題犬になる」

この言い方は、もともとは問題なかったけど今は問題がある、というニュアンスを含んでます。

ということは、氏より育ちというように「育て方」がポイントということ。

しかし、質の悪い繁殖により遺伝的に問題を持ってる犬も確かにいます。

その場合は、「問題犬になるべくしてなった」とも言えます。

では環境の影響はどうでしょうか?

もちろん良い環境の方がいいですが、悪い環境でもきちんと育つ子は育ちます。これも絶対条件ではないですね。

さて、では何が一番悪いのでしょうか?・・・簡単には答えなど出ませんね。

では逆に考えて、一番良いのは何でしょう?

そんなの生まれも育ちも環境も良いのが一番ですね!

何が一番というわけではないのですが、

生まれてしまえば「生まれ」をどうこうすることはできないし、

「育て」を終えてしまえば手遅れになるだろうし、

「環境」は人の意思で容易には変えられないですし。

要するに、ジャンケンみたいなもので絶対的な強者はいないということ。全て等しく大切。

例えば、

ブリーダーは良い犬を生み出してトレーナーへ繋げます。

トレーナーは良い犬に育てて飼い主さんへ繋げます。

飼い主さんは良い環境を作って犬を迎えます。

どれが欠けてもダメなのですが、

ブリーダーが「生まれ」の部分をいくら注意しても問題犬は出ます。

トレーナーが「育て」の部分をいくら努力しても問題犬は出ます。

飼い主さんが「環境」の部分をいくら工夫しても問題犬は出ます。

じゃあ頑張る意味がないのかと言うとそうではなく、

それぞれがしっかりと役目を果たすことが問題犬の減少に繋がるのだと信じています。

でも周りがどれだけ頑張ってもダメな時はダメ。

それは肝心の「犬自身・本人」が役目を果たしているかどうかが最後のポイントだからです。

できないことをできるようにするのではなく、大事なのはできる範囲でやろうとしてるかどうか。

この「できる範囲」の見極めが難しいですね。

能力やレベルに応じて、本当にできないのか、やってないだけなのか判断しましょう。

最後に、問題犬になりたくてなった犬はいません。

私達も一日過ごせばほこりがついたりして汚れます。しかし、その日のうちにお風呂に入って汚れを落としますね。

これと同じで問題犬にならないように日々、強くあろう、美しくあろうとする心掛けが大切なのだと思います。

ということで、問題犬にどのようにしてなっていくか?

結論、自然と勝手になっていくです。なるようにしかならない。どこかで誰かが止めようとしないと!

もし皆さんの身の回りに問題犬がいるようなら、皆さんの愛犬で良い見本をみせてあげれば効果抜群かもしれませんね♪

そうですね、ふざけますね!

おふざけが過ぎるくらい・・・?

真面目になんてやってられない!と言わんばかりにおどけたり、たま~に?騒ぎ立てたりもします。

適度な遊び心とノリの良さがあるのが理想ですが、

悪ふざけや悪ノリまでいくと困ったことに・・・!

それらを許すと飼い主さんを下に見て、調子に乗り、何でもかんでも「おふざけ」で済ませようとしてしまいます。

力が強いとか、頭が良いとか、なまじ優れている方が増長しやすいものですね。

時にふざけるのは犬も人も一緒ですが、

冗談と本気の違いを見分けるのは犬の場合けっこう簡単です。(人の場合は社交辞令とか色々ややこしい)

犬の場合、物がからむとすぐ本気になります。(不安な人はテストしてみて)

例えば、ご飯を与える時に早く食べたくて甘噛みするくらいならまだふざけてる段階ですが、

エサ皿をとろうとしたら唸る、あるいは噛む、これはもうアウトです。

そんな 悪ふざけをした後も犬は申し訳なさそうな顔をしたり、ペロッと手をなめて「ごめんね」とやります。

これで済ませてね、ということですね。でもまたやるよ、と。

さらに悪ノリをして、お気に入りのオモチャ(おやつ)やクッション等をとろうとしても同様に唸るかもしれませんね~。

悪化すればどんどん攻撃的な犬になり、ちょっと気に入らないだけで噛みつくようになります。

飼い主さんも指をくわえて見てるだけでなく、何度も叱っているはずですが、繰り返し問題は起こるもの。

悪ふざけしている犬に対して、ふざけるな!と言っても一時的な効果しかありません。

ではどうするか?

悪ふざけしている犬に対しては、ふざけろ!と言うことです。(心の中で強く!)

つまり、ふざけられるものならふざけてみろ!という気持ちが重要なのです。

お願いだからふざけないでね、というニュアンスがわずかでもあったらダメなのですね。

できることならば、本当に可愛いおふざけレベルの時に、やんわりと正しい振舞いを教えてあげられれば一番いいのですが。

少なくとも、あなたが愛犬に本気で何か教えようとしている時には、ふざけた態度をとらせないことですね。

どんな犬に対しても基本トレーニングは有効なので、地道に練習していけば問題は軽減していくでしょう。

ただ、犬のふざけたい気持ちというのも少しは残しておいてやらないと味気なくなるので・・・飼い主さんも時には片目をつぶってやりましょう♪

全力でやるのも大事だけど、脱力も大事ということ!

愛犬の存在は飼い主さんにとっては間違いなく、「特別な存在」「かけがえのない存在」ですね。

しかし、他の人にとってはただのイヌ、これもまた事実です。

その人の立場によって犬の「存在価値」も様々なのですね。

ではここでちょっと法律上の犬という存在について見ていきましょう。

①飼い犬が誰かを咬んでしまったら犬に責任能力はないので、その飼い主に責任が生じます。

→飼い主の所有物である犬という「物」扱い。残念ながらこれが現状です。

②野良猫を誰かが故意に傷つけたとしたらその人に責任が生じます。

→野良猫などをみだりに傷つけるのは罪であるという「命」扱い。動物愛護法などが施行されてます。

なるほど、単純に犬・猫は「物」か「命」か、などと決められないわけです。

犬に人権のようなものを認めると、それと同時に責任が生じ、犬が人を咬んだりしたら犬自身がある程度は責任を問われることになりますし、

完全に物扱いだと、多くの飼い主(人間)感情に反することになりますし、

いずれにしろうまくいきません。

だから法律上、犬はケースバイケースで「物」もしくは「命」として扱われているわけです。

ちょっと内容が重すぎるのでこれくらいでやめておきますが、

犬の存在とは何か?をみんながもう一度考えることが大切だと思います。

あと私の意見ですが、

生きてるから命ではなく、そこに確かにいる存在感こそが命ということ。

悲しいですが・・・愛犬がたとえいなくなったとしても胸の中では絶対に消える事はないですから。

つまり存在し続ける。

それが犬という存在だと私は思います。

ただ、犬嫌いの方もいらっしゃいます。そこは愛犬家も理解と協力をすべきですし、是非そうしたいと思います。

人類全体で犬への価値観を共有するのは不可能なので、相手の立場に立ち、お互いに共感しあえるようになることを目指しましょう♪

しつけをしていると犬と繋がる感覚があります。

それはアイコンタクトだったり、動きのキレだったり。

ばっちり息が合って同調した時は最高ですね♪(打ち合わせしたわけではないのに!)

リードではなく、心で繋がっている感じです。

まるで長年連れ添った夫婦のように以心伝心できるといいですね。

でも犬はエスパーではないですから、

あなたの真意までは分かりません。ちゃんと言わないと。(行動で示す)

言わずもがな分かるでしょ?では通用しないのです。

また、絆とはほだすとも読みます。

ほだされるとは、自由を束縛されるという意味です。

情にほだされてお金を貸す、というのは貸したくないけどつい貸してしまった・・・ということですね。

では、犬にほだされることはないでしょうか?

これけっこうあると思います。正直言って!

本当はうるさいなと思っているけど、吠えるのを許してしまうとか。

本当はもう少し落ち着いてほしいと思っているけど、仕方ないかとあきらめてるとか。

こう考えると犬にほだされてることが多いですね。

絆の本来の意味は、動物をつなぎとめる綱のこと。

それが転じて現在の感情の結びつきのような意味になったのですが、

まず大事なのは、現実問題、本心で、犬に対してあなたが困っているかどうかということです。(犬の気持ちは脇においといて)

もし困ってるなら絆の本来の意味を思い出すことです。

絆とは自由を束縛するものだったのです。

それがやがて本当の絆につながります。と言うかつなげます!!

「本来の絆」から「本当の絆」へ進化させるにはまず現実を認めて、その上で先を目指すことです。

金の切れ目が縁の切れ目ではないですが、もしリードや首輪が切れたらどっかに飛んでってしまうようでは・・・まずいですよね?

愛犬との絆は他の誰かが物理的にどうこうできない、ゆるぎない、絶対に動かしがたいものにすべきですね♪

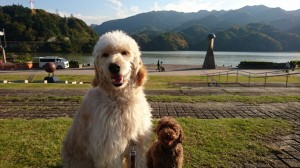

まずはアグリちゃんからお泊りです。

ひんやりした空気の中、朝日を浴びて散歩しました。

間もなく冬が訪れますね~

元気よくボールで遊びます!

テンションがマックスです!

ヨーキーのはるちゃんとチワワのマロン君とトレーニング!

小型犬とも仲良くできました。

多摩市の公園です。

珍しいと思いますが、ここはヤギを用いて除草しているらしいですね。

池の橋を渡るとコイがたくさん寄ってきます。アグリはノーリアクションですが!

ここでモカが合流~!

ちっちゃくて可愛らしいですね。

出掛ける前に2頭で歩く練習をしました!

ちょろっと練習したらご覧の通り打ち解けてまったりくつろいでました。

天気もよかったので相模湖までドライブ行きました!

高尾山超えて、峠を越えて、すぐのところ。

普段、送電線に囲まれてると、電線がない風景って本当にいいですね♪

相模ダムも見物してと。

アグリ&モカのよいリフレッシュになったと思います。

今度は遊覧船も乗ろうかな♪

これは明確な回答があります!

ズバリ!

やる気がある人はしつけに向いてます。そうでない人は向いてません。

トレーナーはやる気がある人を指導することはできますが、やる気のない人に指導するのは非常に難しいです。

どの世界でも勉強というのは、自ら学ぼうとする姿勢が大事ですよね。(身銭をきると本気で学びますね)

「学ぶ」は「真似る」が語源だそうですが、たしかに初めは真似ることから始まります。

赤ちゃんだって言葉を習わなくても自ら言語を習得していくし、私達も人のふり見て我がふり直せ的なことはたくさん経験あるはずです。

「学習」とは学んで習うと書くので、まずは学ぶ姿勢が根底にないといくら習ってもあまり意味ないのかも・・・!

そしてやる気を出すのは飼い主さん自身にしかできないのです。

さて、では「やる気」とは一体何でしょうか?

何をもって「やる気」があるとするのでしょうか?

また、「やる気」を出すためにはどうすればよいか?

私の場合、やる気というのは、本気ということです。

愛犬の為のしつけを最優先に考える事ができるかどうかが大事だと思います。趣味とかと比べてという意味です。

しつけをしたいけど趣味のゲームが忙しいからな~、という理由で躊躇するならば、そんなにやる気はないのでは??

しかし一方で、やる気というのはけっこうデリケートなものです。(勉強しなさいと言われるとやる気をなくすように)

本当はやる気があるけど行動が追い付いていないとか、あとからやる気が出てくるタイプとか、一概に判断できない部分もありますね。

何故やる気がデリケートかと言うと、これはプライドが関わっているからだと思います。(男子は特に)

「勉強できてすごいね」とプライドをくすぐられると、もっとできるようにしよう!と、やる気を出す子も多いかもしれません。

犬のしつけについても同様ですね。

「勉強が分からない!」と言う子供はスバラシイです。「勉強が分からないから分かりたい!」と言ってるのと一緒ですから。

そこで、「なんでわからないの!」と突き放さずにしっかりサポートしてあげればやる気はどんどん出てくるでしょう。

「犬のしつけができない!」と言う飼い主さんも同様ですね。

「分からない・できない」などの言葉の裏側を読むことが大事だと思います。

やる気があれば何でもできる!愛犬のやる気もどんどん引き出してしっかりしつけをしましょう~♪

![P1210898[1]](http://www.dog-aqua.jp/wp-content/uploads/2017/12/P12108981-225x300.jpg)